代表からのご挨拶

学校代表 髙橋 水木 Mizuki Takahashi

2004年から2019年までの15年間、一般社団法人日本色彩心理学研究所主任研究員として、色彩を伴う人間の表現活動や創作活動における心理支援”色彩心理学療法”を研究。子どもから大人までの実践経験をふまえて、ゲーテの色彩論とユングの元型論のつながりを解明統合する形で「色彩自然学」を提唱し、2019年より一般社団法人色彩自然の学校を開設。

色の本質的な力について学びながら、自然と共に歩くという人類の課題に取り組む。また、持続可能な社会にむけて、自然と共生できる未来を、農的な暮らしから描くための自然栽培、循環農に取り組む。

大学教育は2025年で12年目、科目〈色彩自然学〉〈色彩心理学〉を、対面やオンラインで担当中。

みなさん、はじめまして。一般社団法人色彩自然学の学校代表の髙橋水木です。

私は阪神淡路大震災を中学2年生の時に経験しました。自然の怖さと人の命の脆さのようなものを消化しきれないまま、芸術大学へと進路を決め、さまざまな人の表現活動に触れ、色の力やイメージの力、その人の全身から放たれる生命力を知りました。前身の日本色彩心理学研究所にて17年、色や形で表現をして、”心”を回復へと向ける心理支援業に従事しましたが、もう少し基盤を広げ、”自然”という視座から人間の”心”を考えたいと思い、この”色彩自然学”という分野を始めました。日本色彩心理学研究所の意志を受け継ぐ形で、小さな本校を2020年に立ち上げ、社会人や大学での授業など、教育の機会をもてるようになりました。

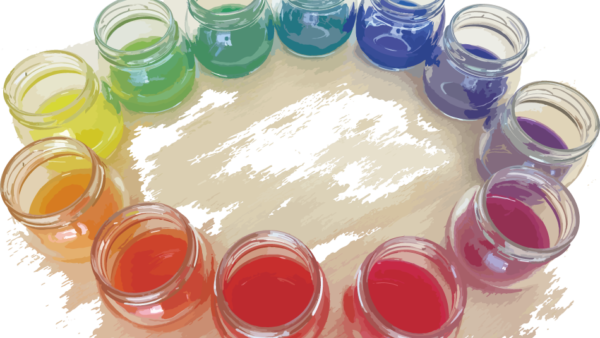

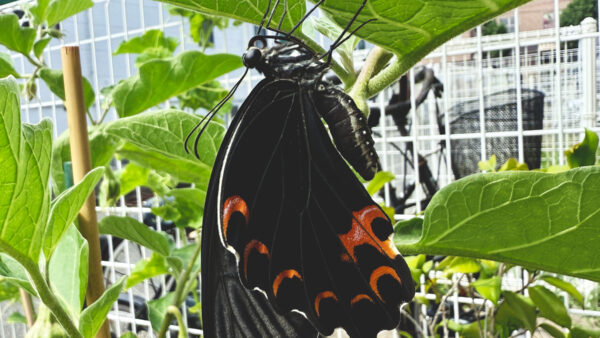

私は植物、昆虫、動物、鉱物など、自然が好きで、よく観察しに出かけます。自然は言葉を話しませんが、”色”という言葉を話していて、それが闇雲でなく、ある役割を持っていることを見つけます。色の中にこそ自然や宇宙の根源法則が働いていることを、かのゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe)がその人生の晩年に『色彩論』で残しています。

色彩は、きっと、生命とおなじで止まっているわけではありません。在るところに在るように息づいて、移ろってゆきます。短い時間のものもあれば、長い時間をかけるものもあり、それでも必ず変容していきます。我々人間は、赤ん坊の頃から”表情をうかがう”ことをしますが、自然の表情の変化を、”色”でうかがっているのかもしれないと思います。

”色を知る”ということには、私たちの”個”を超えたところの、長い積年で刻まれた”いのちの記憶”のようなものが関わっているのではないかと思います。この仕事で22年、まだ懲りずに色や自然をわくわくと学び続けられるのは、私がバカなのか、それともそれだけ深い地層と響き合うものを、自然にも、人間の心にも、再発見することができるからだと思います。色彩には宇宙があるのだと思っています。

現代は、地球規模での自然破壊について、持続可能な社会を模索し、自然との共生という観点からひとりひとりが考えるべき時が来ています。この学校も、循環していく自然の本質的な運びについて、象徴的に学べる”色彩”をとおして、人類が抱える課題に微力ながらも取り組んでいきたいと思います。

現在、本校では(私ですが)、土の腐植を増やすことで地域の資源循環や、化学肥料の使用量の削減をめざし、土本来の力を取り戻す作物栽培(野良農、自然栽培)に取り組んでいます。色からみることのできる自然循環のプロセスを、検証し続けてゆきたいと思います。

最後になりますが、どのことにおいても、科学的なことや見解は私の専門ではありません。色は、光と闇のあわいをつなぐ、薄明に生まれる学びだと思っています。はっきりと答えがなくてもいい分野があっていいのではないか。考え続けることが、学びそのものである、そんな分野があっていいのではないかと思います。色を分類して見ていく科学的な立場では、色そのものの持つ生命力や自然の息吹が、損なわれてしまうように感じます。芸術に近いものがあるかもしれません。それでも、その薄明を許したその奥に、”普遍的なもの”や本質と呼んでいいようなものが見つかることが喜びです。

ぜひこの学校でおこるさまざまなことによせて、”感じる心”を取り戻したり、〈自然〉への信頼を、懐かしく、再発見し、自然の智慧とともに生きることの一助にしていただけたらと願っています。私たちは自然の一員として、自然と結びなおすとき、いろんな色に心が開かれ、共鳴することができるのではないかと思います。

小さな学校で、SNSなども苦手な上、不器用な歩みで、見づらい部分があるかと思いますが、お気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。