私は今になっては、農をやったり、音楽をやったり、大学で教えたり、今は書籍と絵本の制作に入っているが、一体何をして生きているのか自分でもわからないところがでてきた。

でも、二十数年間”教育”ということに継続して携わっていたことをは振り返ることができる。それは、”教育”ということが、いかに日本で困難な様相を見せても、そこに希望が消えないことを感じていたからなのだと素直に思う。

何某かのことを、それを専門とする誰かに教えてもらえるということはありがたいことなのだ、贅沢なことなのだ、と私は根本的に思っている。今現在も、1冊の本を読んでいるが、あまりに知りたかったことを教えてくれるから、ありがたすぎて、この気持ちをどうしたらいいかわからなくなることもある。作者にむかって「ありがとう」と言うことができないので、空に見上げてありがとうと言っている。

大学生くらいの、まだ頭が柔らかい時期には、教えてもらったことで右往左往できるから、それがまた自分にとっての軸になるものを捏ねて、確かなものを積み重ねている感じがして、いいことなのだと思う。迷いながら自分になっていく。それが生きるということの中身でもあって、大切なことなのではなかっただろうか。

「私はまだ自分になることができていない。自分がよくわからない。」

私にはこのことが、わりと小さな頃からずっしりと、中心にあった気がしている。

だから、自分になる、つまり、「そのものになる」ことに時間を費やすことをわかりやすく見せてくれる、植物や昆虫に興味があって追いかけていたのだろうと思う。

さて、大学の講義を続けていて思うことだが、「当事者になってもらう仕組みを考える」ことに、結局は長期の時間を費やしてきたなと思う。簡単に言えば、青色を知りたいと思えば、学生たちひとりひとりに、「青そのものになってもらうにはどうしたらいいか」を考える。そこに一工夫をしていく。

反対側の畑の人たちから見れば、青色そのものになってもらうなど、途方もなく馬鹿げていることかもしれないのだけれど、生命は必ず自ずから然らしむ力とつながっている。ひとりひとりが感じることに信頼をおいて、沈潜することができれば、青そのものになれる力が誰もにあると思う。

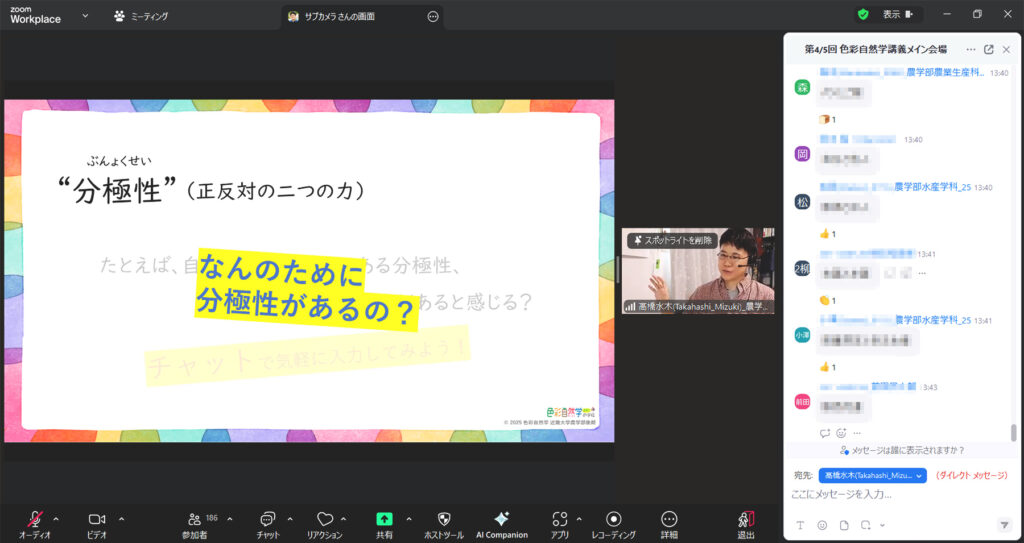

「考える」ことは面倒なことなのだけれど、「考える」スイッチが入らない限りは、上辺で聞き流してしまうだけで、何を学んでもあまり自分のものになっていかないのではないか。新しいことが入ってくるときは、少なくとも今までの自分との摩擦が起こる。講義をしていても、生徒たちが葛藤しているような軋む音がするときがある。それを私はよろこんで待ちたいと思う。

遠くのこと、ではなくて、とても身近なこととして、むしろ”自分ごと”として、どう学んでもらえるか。

そこに多くのエネルギーを使って、今の講義ができていると思うと、今はない遠い何かを思い描くのではなく、今あるこの一瞬を大切に紡いでいこうと思っている。

学生たちの感想を、200名近くいるけれど全部目を通して、ランダムに抜粋してシェアするようにしている。共感しているような意見も、反感しているような意見も、賛成しているような意見も、違った視点からみているような意見も、私のほうで操作することなく、そのままをみんなに見てもらう。

”自然”を学ぶということは、そういうことも込みなのだと思う。

1つのイベントに対して、いろんなものの見方が立ち上がり、それに関わる人が増えていく。

講義時間内でテーマに沿って描いた作品を、匿名でシェアして、見合えるようにしている。

200名ほどいる学生たちの顔を見ることがオンライン授業ではできないけれど、参加してもらえる仕組みを作ったり、顔を出しやすい状況を整えたりすることはできる。ZOOMではチャットを使って、回答しやすい問いかけとともに参加してもらうことが多い。

大学講義は全15回中、第5回目が終わったところになる。

今回もなんとか、自分ごととして考えてもらえるような時間に、学生たちにも協力してもらい、アシスタントの力も借りて、トライすることができたと思う。

反省ばかりの日々ですが、今後ともよろしくお願いします。これを読んでくださっている方々、ありがとうございます。