春分に入り、二十四節気においても11候目の次候、桜始開(さくらはじめてひらく)にあたる。

昔の人は、1年を四つの季節に分け、それをさらに六の”気”にわけた。そして、そのそれぞれ1つの”気”を、5〜6日ごとに分けて”七十二候”とし、決して止まることなく移ろいゆく自然の変化やそのときの特徴が、繰り替えし巡ることを慈しむように、この暦に刻んでいったのだろうと思う。

二十四節気七十二候とともに過ごすようになってから、、ぐっと気候を、身近に感じるようになった。自然の変化も敏感になった。こうやって古くからある暦とともに今現代も生きられることは、私にとって喜びだった。温暖化や自然破壊のしくみがどうにも止まらないけれど、自然は自分を自分で癒しながら、なんとかやっているのではないか。だから、今年も桜は咲く。少しずれていても、少し足並みが悪くても。自然は巨大だ。途方もない。でも、それに甘えてばかりでいいのだろうか。

ふと近所の公園横の道に、朽ちた花びらの絨毯が広がっていた。”花道”というけれど、ちょうど卒業や合格発表などのあるこの頃に、こんなふうに花絨毯が自然とできることも、人間が自然が呼応して生きてきた証だと感じた。花が散るとともに古きは去り、新しきが始まっていく。

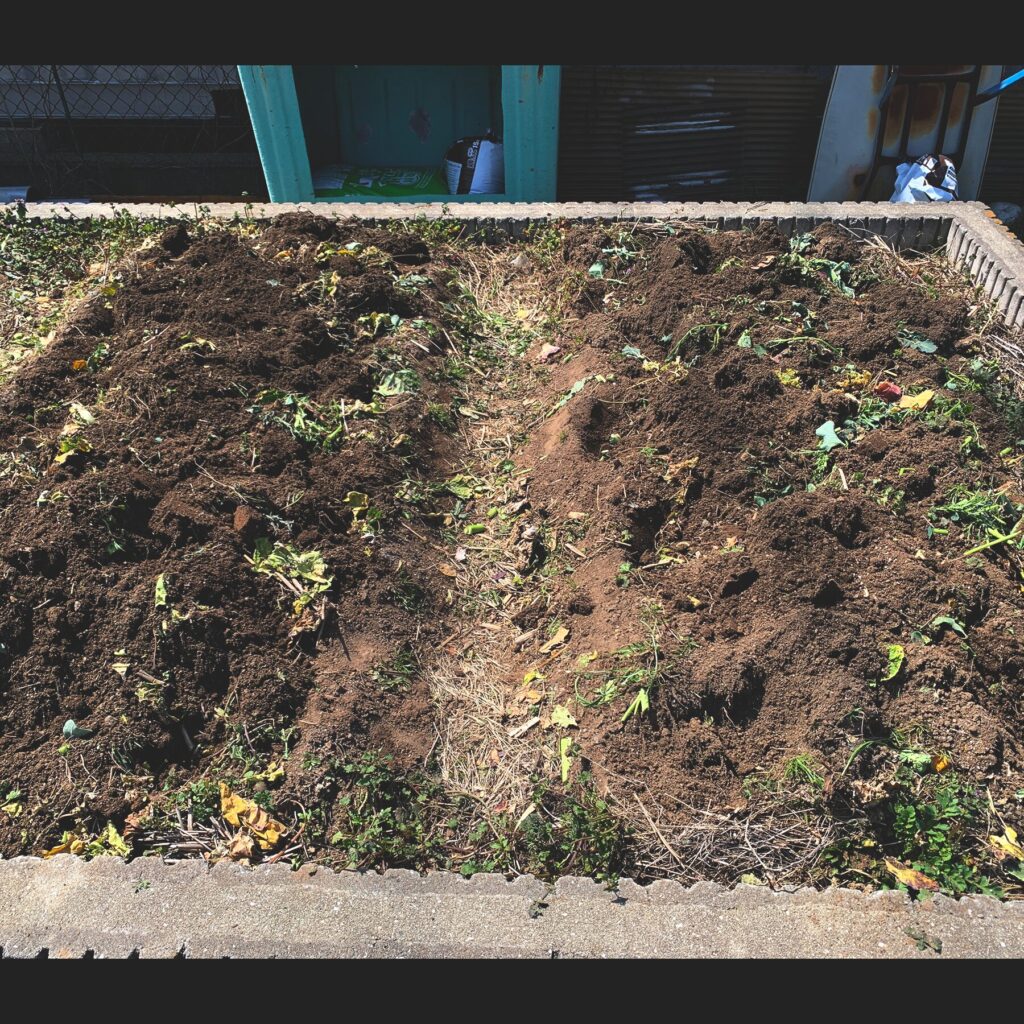

4月を迎えるにあたって、畑の夏畝のこともあたまに浮かび、土づくりに励んだ。まだ自分自身の体を過信しているところがあって、3時間ぶっ通しでやってしまい、腰を痛めた。

写真で野菜のくずがちらほら見えるだろうけれど、冬野菜の残渣には肥料分があるので、残渣をごみで捨てることなく、土へと還元していくやり方を始めている。畑から持ち出すものをできる限り少なく、畑で生まれたものは食すか、土へと返していくか。このやり方を試みる。

ゲーテの色彩環で学んできた、自然が有する”そのものがそのものでなくなろうとする力”は、腐敗したり発酵したりしして再生していく自然の流れでもある。できる限り自然のやろうとすることを尊重する野良仕事を実践して、土への感謝を、土の力の回復をうながしたい。このあたりの私のまだまだどうしようもない野良仕事の詳細は、これまた私のどうしようもない個人ブログで備忘録していく。

44になり、体調にも生活にもかなり変化があった。そういった自分自身の変化にともない、さまざまな点でやり方を検討すべき時がきている。できる限り自然体で、心にゆとりを持ちながら、細く長く、このことを続けていけるように、今ようやく変化していこうとしているのだと思う。それは他でもない、私をとりまく家族や環境、仲間があってこそのことだと思う。

色のチカラ探究講座は、ゆっくりと進んでいる。7月からは、今までのことを踏まえて、よりよいやり方に少し変えていく予定です。

朝学勉強会や、色庭コミュニティーでの限定勉強会も、細々とだが開催している。

コアな参加者たちとの学びはとても楽しい。参加してくれる方々と一緒に考えること、まず自分が考えていることを共有してみること、答えがなくても考えることをやめないこと、そういった一見面倒なことが、自分がよすがにできる輝いた何かを見つけることにつながるのだと私は思っています。

最後に、畑の雑草ぬきで、腰はこれだけ曲げていたんだ!と驚きの一枚で締めくくろうと思う。

農的な暮らしを継続していくことは、体力や習慣そのものだ。都会で過ごしていたころは考えられなかったさまざまを要求される。しかも、農も、答えのない思考ばかりだ。正解、がない。良さも悪さも境界がなく、坩堝のようにある中で、自分で道を選択していくことになる。体を柔らかく保っていくことも自然なことだし、畑でできた野菜が自然と自分の体を作っていくことにもなる。不思議だけれど、自分に全部返ってくる。そして家族が過ごす環境にも伝わっていく。

私は農に傾倒してしまって、色の学びに関わりがなくなっているではないか、と思う方もいるかもしれない。伝わらないかもしれないけれど、私もいつか伝えたいのだけれど、色は農そのものだ。色とともに自然とともに農的な暮らしを軸に生きていきたい。その中から、多様な彩が生まれる。

読んでくれてありがとう。